ARCHITECTURE ANIMAUX AGRICULTURE

MÉGANE KLEIN AAA oeuvre à la recherche de nouvelles conceptions des bâtiments d’élevages via l’expérimentation de concepts éthologiques appliqués à l’architecture. Elle cherche à ouvrir le champs des possible grâce à une approche innovante prenant en compte de manière unique le bien-être animal.

CONCEVOIR DES ESPACES EN PENSANT AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

DESIGN SPACES WITH THE WELL-BEING OF ANIMALS IN MIND

ARCHITECTURE

Ce projet de recherche fait de l’Animal un objet mais également un sujet et s’inscrit dans les marges de l’éternel débat sur le rapport qu’entretiennent les hommes aux autres espèces non-humaines. Ce sont ainsi les limites-mêmes de l’architecture qui sont interrogées puisque le point de vue animal est a priori antithétique avec la dimension artefactuelle et culturelle de l’architecture. C’est à partir d’une approche originale, visant à adopter la perspective animale, qu’il s’agira de bâtir une réflexion susceptible de remettre en cause et surmonter l’anthropocentrisme qui se manifeste dans nos comportements et manières de concevoir.

ANIMAUX

Notre époque, en phase avec un nouveau tournant dans la considération de l’Animal et de notre relation à celui-ci implique d’apporter un regard nouveau sur la variété des relations que nous entretenons avec eux, dont celles nouées avec l’animal, et de mettre en exergue cette intersubjectivité des relations entre homme et animaux et son impact dans les territoires et espaces que nous nous partageons. La question animale nous invite à bouleverser nos habitudes et nos certitudes.

AGRICULTURE

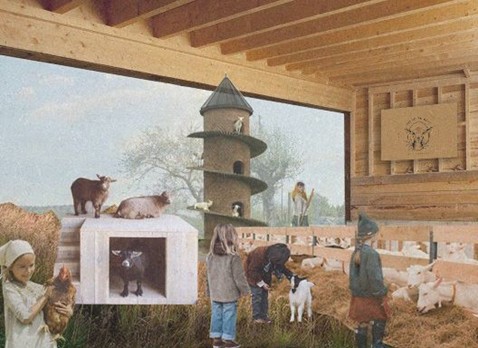

Entre la réponse maximaliste consistant à cesser toute exploitation animale, et le développement mondial de l’exploitation animale à échelle industrielle, l’option adoptée est d’imaginer ce que pourraient être des conditions d’élevage dignes en s’appuyant, entre autres, sur le concept de mondes animaux. MKAAAA souhaite participer activement au dessin des nouveaux horizons qui s’ouvrent devant nous et réinventer les espaces de travail et de vie de demain dans le domaine agricole, dans une démarche durable et contemporaine.

THÉORIE

penser

L’objectif est de s’extraire d’une vision anthropocentrée en adoptant, entre autres, le biais de l’animal d’élevage. Ce projet de recherche, soulève la question éthique des conditions d’exploitation imposées aux animaux. Notre époque, en phase avec un nouveau tournant dans la considération de l’Animal et de notre relation à celui-ci implique d’apporter un regard nouveau sur la variété des relations que nous entretenons avec eux, dont celles nouées avec l’animal d’élevage, et de mettre en exergue cette intersubjectivité des relations entre homme et animaux et son impact dans les territoires et espaces que nous nous partageons. MKAAA vise à porter une vision transversale nourrie de l’entrecroisement de domaines et de disciplines connexes afin d’élaborer une manière de concevoir unique à travers le point de vue animal. Pour ce faire, elle cherche constamment à faire dialoguer diverses expertises liées au domaine agricole pour élargir un champ de vision actuellement réinterrogé et situé au cœur d’un véritable tournant sociétal lequel semble ne pouvoir s’opérer substantiellement qu’avec une étroite collaboration entre tous les acteurs touchant de près ou de loin la filière agricole. Son travail singulier tourné vers les bâtiments d’élevage du futur s’attache aussi bien à l’échelle du territoire que celle de l’architecture ou encore du design. Loin de toute vision formelle, elle développe une architecture qui revendique une vision novatrice du « bien-être animal » sans s’affranchir des contraintes zootechniques, fonctionnaliste et financières d’un projet.

PRATIQUE

faire

A travers sa pratique d’architecte avec son agence MKA, Mégane Klein met à disposition les outils de l’architecture nécessaires à la transposition de la théorie aux éléments bâtis. Véritable outil de synthèse, l’architecture permet de regrouper toutes les données pluridisciplinaires pour les réunir dans une matérialité concréte. Ces dernières années ont été porteuses de nombreuses découvertes qu’elles soient scientifiques, techniques, éthologiques ou zootechniques ; il s’agit dorénavant de porter ces connaissances à la réalité du terrain en offrant l’opportunité à tous les acteurs de la filière agricole de passer à l’étape suivante : la transposition de la théorie à la pratique. Elle souhaite mettre en place un support de recherche et d’innovation qui fait appel à des compétences transversales, avec la volonté d’inventer une nouvelle voie pour concevoir pour les espaces intégrant des animaux en captivité. Elle chercher à promouvoir une approche interdisciplinaire nécessaire pour la compréhension et la représentation de ces nouveaux territoires. En s’alliant à la recherche scientifique, le travail artistique et technique de l’architecte permet de croiser ces questions et de créer de nouvelles représentations sensibles liées à ces problématiques. Les animaux (et leur caractéristiques physiologiques et biologiques propres) doivent être considérés comme des éléments du programme lors de la conception de bâtiments qui leur sont destinés.

Comment reconsidérer nos relations aux animaux à travers la conception d’espaces parcourus d’intérêts, de sens et d’affects ? La discipline de l’architecture peut-elle interroger l’altérité fondamentale de l’animal ? L’architecture peut-elle promouvoir de nouvelles formes de vie en commun où l’homme répondrait de ses actes envers ces catégories d’animaux en captivité ? Comment les Hommes et les Animaux peuvent-ils faire territoire dans les mondes artificiels qu’on leur impose ? Comment pourrions nous mieux interpréter cet Autre qui n’est pas nous? Comment vivre tissé avec un monde vivant dont l’enchantement réside dans cette expérience de partage des signes et des usages de la terre ?

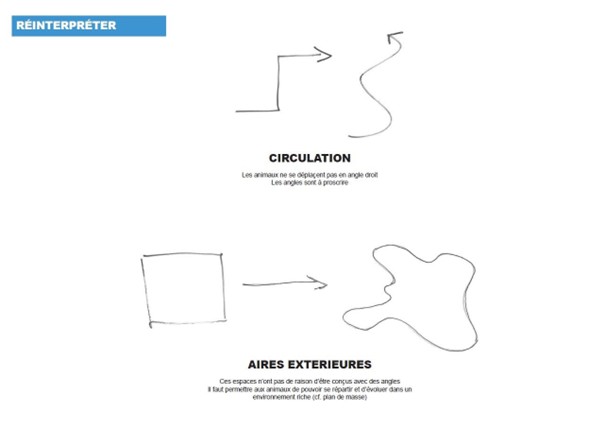

ADOPTER LA PERSPECTIVE ANIMALE

La première partie du challenge est d’observer et d’écouter. Il est difficile de rendre compte de l’expérience que font les autres sujets animaux de leurs mondes, tout d’abord parce qu’ils différent de nous par leurs organes perceptifs (par exemple certains ont des antennes, ce qui correspond à aucun organe humain). Les milieux non-humains ne sont pas notre propre milieu et dépendent bien souvent des capacités perceptives et cognitives qui ne sont pas les nôtres. Ils nous sont invisibles et inconnus.

Les animaux domestiqués vivent d’une certaine manière dans deux mondes à la fois, le leur et celui de l’humain dont ils apprennent à anticiper les intentions et les réactions, en fonction duquel ils doivent apprendre à se comporter. Cependant, si l’animal se retrouve seul, sans la présence humaine, dans un environnement humain, alors il ne pourra pas s’accomplir, mais avec l’homme, le milieu humain prend sens. Le comportement devient voie de compréhension du monde du sujet. Des milieux non communiquant peuvent-ils s’accorder ?

ENVIRONNEMENT PLURI-ESPECES ET DESIGN ETHIQUE

POLYSPECIES ENVIRONNEMENT AND ETHOS DESIGN

On peut imaginer que la considération grandissante des animaux de rente, dans le contexte de l’élevage pousse à l’intégration du vivant dans l’espace construit, et que cela ait, à termes, un impact sur la pratique des architectes. Cependant, les liens possibles entre architecture et animaux semblent difficiles à établir explicitement lorsque l’on considère les bâtiments d’élevage actuels. Les architectes peuvent prendre parti et contribuer à ce tournant culturel, grâce à leur capacité à produire de la culture et de l’imaginaire, en constituant une approche alternative aussi créative que rationnelle.

D’une certaine manière, ils ont aussi un devoir vis-à-vis de cette partie de la nature, dans la limite de leurs compétences, au niveau de l’intégration et du respect du vivant. La discipline de l’architecture peut appuyer l’amorce de nouvelles perspectives architecturales qui permettraient alors de déconstruire la dichotomie nature/architecture. En ce sens, l’architecture valorisera la prise en compte de la nature, en intégrant dans ses réalisations, les milieux d’autres êtres vivants.

RESPONSABILITE

Un autre modèle de développement est à construire. Il exige un remaniement complet de nos représentations, de la manière dont nous pensons la place de l’humain dans la nature et dont nous interagissons avec les autres, y compris avec les animaux. Nous pouvons ambitionner une nouvelle trajectoire en s’appuyant sur des traits moraux qu’il importe d’acquérir.

Il n’est plus possible d’ignorer le fait que d’autres formes de vie, si elles n’ont pas acquis nos capacités, sont dotées d’une intelligence, d’une sensibilité, d’une empathie, d’une conscience peut-être, qu’on leur a longtemps nié. Notre espèce doit assurer sa spécificité en assimilant le fait qu’elle est de loin la plus apte à mettre en œuvre des connaissances et des réflexions, et que ceci lui confère une puissance mais aussi une responsabilité exorbitante. Il est temps de mettre cette vision du monde sous le nos humains utilisent leurs capacités uniques pour tenter de favoriser un monde plus conscient et responsable. Cette cohabitation exige que nous élargissions notre domaine de faire face à des sujets qui nous dépassent et d’œuvrer dès aujourd’hui au nom de ce bien commun.

Les animaux évoluent dans des espaces qui ne tiennent pas compte de leurs spécificités comme si leurs capacités cognitives étaient les mêmes que l’humain (qui perdure comme le référent normatif). Amputer les animaux de leur énigmatique et majestueuse spécificité en les privant de tout ce qui leur est propre, et les réduire à des êtres inférieurs, n’est plus recevable. Il s’agit d’un déni de la complexité de leurs mondes intérieurs. Cette condition détruit psychologiquement l’animal. En se limitant à une définition aussi réduite de l’animal sans prendre en compte l’infinie diversité de leur manière d’être et la richesse insoupçonnée de leurs mondes, nous excluons la possibilité d’investir de nouvelles considérations plus éthiques à leur encontre.

Le fait que les animaux n’ont pas les moyens de s’exprimer par la parole, ne les empêche pas d’avoir un comportement signifiant. Leur comportement n’est pas mécanique, ni réductible à des réflexes, mais spontané et signifiant. Ils peuvent communiquer leurs intérêts et leurs préférences individuelles, mais cela est quasi impossible à observer si nous les exploitons dans des conditions qui les condamnent à la non-expression de leurs sens. Les animaux ont besoin des humains pour que leurs intérêts soient pris en compte au travers de solutions pragmatiques et constructives, dont par le biais des bâtiments que nous leur imposons.

LA QUESTION ANIMALE

La question animale est profonde, elle est stratégique.

D’abord elle nous oblige à repenser les différences entre les humains et les animaux, et donc de revoir les fondements de notre éthique. Elle demande également de mettre en avant ce que nos rapports aux animaux révèlent de nous. Il convient de se placer sur le pan constructif de cette déconstruction et de se demander ce que serait une architecture reconnaissant véritablement le fait que les animaux comptent – sans s’appuyer sur l’affect et surtout pas sur l’anthropomorphisme. Cette déconstruction fait appel au courage de se laisser toucher par la cause animale, mais aussi d’être suffisamment responsable pour admettre qu’il est possible d’améliorer le sort de ces être sentients.

« The animal, what a world ! The animal is a word… »,

Jacques DERRIDA