L’agence Mégane Klein Architecte a a assisté aux nouvelles Journées LIT Expert 2024 du LIT Ouesterel les 22 et 23 octobre derniers sur le thème : « Le bien-être animal, sa place et sa valorisation : moteur d’un sens renouvelé au travail ? »

Les sujets de réflexions étaient traités avec profondeur et beaucoup d’enthousiasme autour du terme de bien-être animal lequel a été évidemment présenté comme tout à fait indissociable de celui des éleveurs, dans différents types d’exploitations et même au travers de différentes générations. L’on constate avec évidence à quel point tous les protagonistes du domaine cherchent à s’emparer par différent biais de cette notion pourtant délicate à incorporer dans la pratique même de l’élevage. Ce colloque particulièrement riche en recherches et expérimentations démontre que tous ont la volonté d’incorporer la notion de BEA dans leur pratique quotidienne, et que cela à des effets plutôt positifs sur l’activité, et que c’est avant tout une fierté qu’ils souhaitent communiquer.

Néanmoins, l’on se rend vite compte qu’il y a autant de définitions du concept de BEA que de personnes qui en parlent, et que les nuances qui gravitent autour de celui-ci n’ont pas toutes la même valeur. Entre le simple respect des concepts fondamentaux du BEA (qui ne suffisent pas à exprimer la réelle prise en compte de celui-ci), certaines fautes d’interprétation des véritables besoins physiologiques ou biologiques des animaux, ou encore maladresses en continuant de considérer que leurs besoins ne sont pas loin d’être les mêmes que les nôtres ; le termes BEA devient vite un concept « fourre-tout » qui perd alors de sa profondeur. Ajouté au fait que le BEA ne peut être traité comme une thématique isolée puisqu’elle est en lien étroit avec toutes les autres performances sous-jacentes à la bonne rentabilité d’une exploitation agricole ; les injonctions contradictoires sont nombreuses, voire décourageantes.

Changer les conditions de vie des animaux impacte directement les conditions de travail de l’éleveur, et nous constatons que le bien-être des animaux peut aussi malheureusement dégrader le confort de travail ainsi que les performances de l’exploitation (difficulté d’accès aux animaux pour les soins, plus de manutention, charge mentale, risques, temps de travail, plus d’espace par animaux signifie moins de rentabilité pour l’éleveur si l’augmentation des prix de vente ne suit pas…). L’amélioration des conditions de vie des animaux n’est donc pas forcément synonyme d’augmentation du bien-être au travail de l’éleveur. L’on peut alors se demander si finalement il n’est pas impossible de satisfaire substantiellement les deux côtés puisque la notion de BEA ne peut être véritablement adoptée que lorsque les moyens mis en œuvre sont viables techniquement et économiquement.

Il a aussi été évoqué le futur de l’élevage qui, toujours dans une recherche de compétitivité à l’échelle mondiale, sera plutôt de type expansif avec beaucoup plus d’animaux et des bâtiments encore plus grands. La relation tripartite homme-animal-environnement ouvre encore plus les contradictions entre la volonté de mettre en place des pratiques vertueuses et la nécessité de produire plus et plus vite. L’impact sur les territoires ne serait pas sans conséquences.

Très vite, l’on se retrouve dans des impasses philosophiques en cascade. Les projets pilotes sont la représentation d’une volonté d’aller de l’avant, et toutes les démarches, quelles qu’elles soient sont remarquables à leur échelle et sont à valoriser sans aucun doute. Toutefois, il faut premièrement distinguer les termes « élevage » et « production » qui ne permettent pas la même amplitude d’actions spécifiques pour l’amélioration du BEA. Il y a autant de paramétrage que d’éleveurs, que de types d’exploitations. Aussi, le BEA est un sujet à appliquer sur mesure selon les possibilités financières et les objectifs moraux que portera l’éleveur.

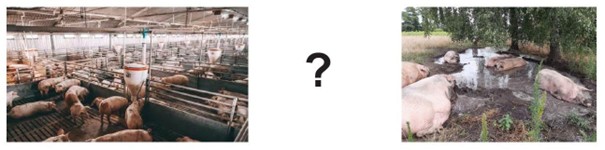

Nous constatons que les recherches sur les animaux de rente sont de plus en plus précises, référencées et diffusées, et à leur lecture nous ne pouvons nier l’incohérence entre les milieux artificiels qu’on leur impose et leurs caractéristiques propres découlant de leur espèce. Il est dommage de ne pas plus valoriser, par le biais de bâtiments d’élevage nouveaux, plus adaptés, l’ensemble de ce travail (chercheurs, éthologues, éleveurs, …) d’une richesse extraordinaire. Contrairement à l’animal qui évolue dans un environnement naturel où il n’est pas de notre devoir de leur éviter les frustrations qu’ils pourraient rencontrer, nous avons ici le droit de vie (et de mort) sur les animaux d’élevage. Nous en prenons donc la responsabilité. A nous de donner une forme matérielle à cette honorable et incontournable charge.

Je continue de penser que nous pouvons réinventer des bâtiments d’élevage tout en tenant compte des multitudes de contraintes liées à l’élevage, et qu’il s’agit d’une volonté qui doit d’abord venir de l’éleveur et de ses priorités. Je croyais auparavant que le premier frein à l’intégration plus concrète du BEA était l’enveloppe financière, sauf que si le prix est le même (et je suis convaincue que ce sont avant tout des choix différents à faire au bon moment), cela n’est pas suffisant pour convaincre les acteurs du domaine agricole que nous pouvons aller encore plus loin. Les éleveurs qui mettront en place des concepts encore plus novateurs et expérimentaux dans leurs bâtiments seront des pionniers avant d’être des exemples.